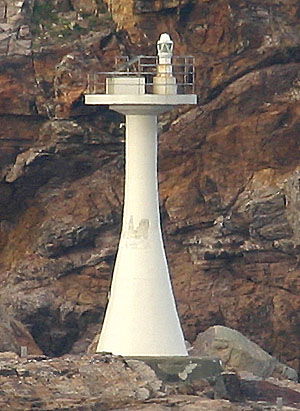

#272 長崎県・大瀬埼灯台(2004年10月16日)

五島福江島の西端・大瀬崎に立つ大瀬埼灯台です。真っ青な五島の海と、快晴の青空に中にそびえ立つ大瀬埼灯台は、ここに至るまでの疲れを吹き飛ばしてくれるようです。灯台は海面から82mの高さの台場に立っていますが、200mを越す大瀬崎の展望所から降りていくと、この後も自転車で旅を続ける脚力が残っているか心配!になってきます。

大瀬崎展望所からみた大瀬埼灯台(尾根を九十九折れに降ります)、周囲の風景、銘板

#272 長崎県・大瀬埼灯台(2004年10月16日)

五島福江島の西端・大瀬崎に立つ大瀬埼灯台です。真っ青な五島の海と、快晴の青空に中にそびえ立つ大瀬埼灯台は、ここに至るまでの疲れを吹き飛ばしてくれるようです。灯台は海面から82mの高さの台場に立っていますが、200mを越す大瀬崎の展望所から降りていくと、この後も自転車で旅を続ける脚力が残っているか心配!になってきます。

大瀬崎展望所からみた大瀬埼灯台(尾根を九十九折れに降ります)、周囲の風景、銘板

#274 長崎県・玉之浦黒瀬灯台(2004年10月17日)

長崎県・玉之浦黒瀬灯台(2004年10月17日)

玉之浦・荒川郷の丹奈漁港の防波堤から写した玉之浦黒瀬灯台です。灯台は島山島の北に位置する黒瀬崎に立っています。夕陽をバックにした玉之浦黒瀬灯台も素敵でしたよ。拡大写真

#277 長崎県・立小島灯台(2004年10月17日)

岐宿町の魚津ヶ崎(ぎょうがさき)公園は、「遣唐使船が風待ちしたと言われる川原の浦(白石湾)の湾口にある。小島を浮かべた景観は、まるで箱庭を思わせる美しさ。遠くに三井楽半島と伝説の島・姫島が横たわっている。空海と最澄もここから大陸へ向かって船出したため、福江島には多くの空海伝説が残っている」と五島市の観光案内で紹介されています。この魚津ヶ崎公園の北端・松本の鼻から撮った立小島灯台です。立小島の全体風景

#278 長崎県・水之浦港魚津ヶ埼灯台(2004年10月17日)

魚津ヶ崎が海に没した少し先の岩場に立っているのが水之浦港魚津ヶ埼灯台です。この写真は魚津ヶ崎の南側の漁港から撮ったものです。魚津ヶ崎の先端は断崖になっているため、灯台に近寄って撮影することはできませんでした。全体風景(灯台の右側に見える岩礁が魚津ヶ崎の先端です)

#279 長崎県・岐宿港導灯(前灯)(2004年10月17日)

岐宿港の南側の林の中(神社の奥)に立っています。この写真は岐宿港の防波堤から撮影したもので、前灯と後灯をツーショットで写しました。後方からアップで撮影

#281 長崎県・五島能瀬灯浮標(2004年10月17日)

岐宿町の土岐大橋から撮影した五島能瀬灯浮標です。写真の奥に見える教会は、福江島の東北に浮かぶ久賀島の浜脇教会で、昭和6年に五島初の鉄筋コンクリート教会として設立された、ステンドグラスの美しい教会です。

#283 長崎県・福江港の常灯鼻(2004年10月17日)

「第30代五島盛成が福江城(石田城)を築く際、北東から吹き寄せる巨浪を防ぎ、築城工事を容易にするため、城代家老松尾頼母を総監督とし,蔵奉行小田幸右衛門を現場責任者として築かせた。弘化3年(1846)5月に完成し、さらに丸木よりの導水堤(防波堤)ができあがったのは嘉永元年(1848)。築城術の発達した江戸時代末期の造りだけあって、造築以来百余年、激浪に耐え、出入の船舶を守り、秀麗な姿を水面に映し、城下町ムードを盛り上げている」。当時はどんな船が出入りしていたんでしょうね。

#285 鹿児島県・山川港鵜ノ瀬灯標(2004年10月23日)

山川港の番所鼻から撮った山川港鵜ノ瀬灯標です。結構ごっつい灯標でした。周囲には養殖用のいかだが浮かんでいました。周囲の風景

#288 鹿児島県・前瀬鼻燈台(2004年10月23日)

加治佐川河口にある大川漁港の東側に位置する前瀬鼻公園の奥にひっそりと立っています。周囲の海岸の岩場は磯釣りの名所だそうですよ。銘板

#289 鹿児島県・薩摩台場鼻灯柱(2004年10月23日)

松ヶ浦漁港東岸の神社の横を海岸沿いに歩いていくと、植林された松の木が防風用の黒いネットに囲われて、ず~っと続いていますが、この植林された松林の奥に立っています。ちょっとアプローチが難しいかな?。萩市にある鶴江台灯柱に似た灯柱です。銘板は付いていませんが、名称はChankeさんのHPから頂きました。風景2

#290 鹿児島県・坊ノ岬灯台(2004年10月24日)

この灯台は「坊ノ岬」のほぼ先端に立てられていますが、ちょっと道が分かりにくくなっています。国道226号線から入る道路の最初の部分は未舗装で、この道で大丈夫かなっと不安をあおります。途中から舗装された「林道岬線」が2km弱続きますが、道路に転げ落ちた岩石等も除去されていないため、不安感が増加します。それでも進むと小さな湾が現れ、そこに車をデポし、そこからは徒歩(徒歩だけでも30分近くかかるかな)になります。充分に時間の余裕を持って訪ねてください。遠くに坊ノ津の峰ケ埼灯台が見えましたが、周囲は断崖絶壁なので、高所恐怖症の方には辛いかな。(追伸)この周辺で猟犬のトレーニング(狩猟?)が行われていました、注意してくださいね。風景2、風景3、銘板

#291 鹿児島県・坊ノ浦長瀬北灯標(2004年10月24日)

坊ノ津の港のなかに立っていて、簡単に見つけることができました。江戸時代、坊ノ津は密貿易の拠点だったそうですが、その前は遣唐使船が寄港するほど栄えた貿易港だったそうです。

#294 鹿児島県・片浦港灯台(2004年10月24日)

片浦港の西防波堤の途中に立つ常夜灯風の四角の灯台でした。銘板が付いていなかったので、この灯台が片浦港灯台とは断言できませんが、位置関係からして間違いないと思います。風景2

#295 鹿児島県・片浦港灯台(2004年10月24日)

片浦港の西防波堤の途中に立つ常夜灯風の四角の灯台でした。銘板が付いていなかったので、この灯台が片浦港灯台とは断言できませんが、位置関係からして間違いないと思います。風景2

#296 鹿児島県・薩摩沖ノ島灯台(2004年10月24日)

沖ノ島に最も近い羽島崎の展望台(羽島崎神社の横から上っていきました)から望遠で撮影しようとしたのですが、樹木に邪魔されて撮影できませんでした。やむなく、荒川浜付近まで引き返し逆光の中で撮影したのがこの写真です。風景2

#297 長崎県・伊万里港福島灯標(2004年11月20日)

伊万里湾の北に位置する福島の入口に近い福島港の西岸から撮影した伊万里港福島灯標です。灯標は西岸のすぐ沖に立っています。風景2

#298 長崎県・金井埼灯台(2004年11月20日)

福島の愛宕山の北側から対岸の金井埼灯台を撮影しました。後で陸路から灯台へ続くルートを探しましたが、ルートがなかった時のために撮っておいたものでした。鷹島を訪ねた後、金井埼灯台へ陸路からアプローチしました。松浦市総合衛生センターの横を通り、岩倉稲荷神社まで行って見ましたが、ここも釣り人がいるだけで、灯台は見えません。また、金井崎へ続くルートも発見できませんでした。残念!、金井埼灯台は陸路から近づくことはできないようです。金井崎と金井埼灯台

#299 長崎県・初埼灯標(2004年11月20日)

福島の北端に位置する初埼灯標は初崎海水浴場のすぐ横に位置しています。初崎海水浴場奥の岩場をちょっと歩くと、初埼灯標の正面にでます。灯標から釣り客が竿を出していましたが、船で渡してもらったんでしょうね。海水浴の季節は訪れる人が多そうです。初崎海水浴場と初埼灯標

#300 長崎県・伊万里平瀬灯標(2004年11月20日)

伊万里平瀬灯標にもっとも近い撮影ポイントは、国民宿舎いろは島の奥の防波堤です。福島からだとちょっと距離がありすぎるようです。この写真は国民宿舎いろは島の奥の防波堤から撮影したものです。全体風景

#301 長崎県・貝瀬灯台(2004年11月20日)

肥前町の星賀からフェリーで鷹島へ渡り、モンゴル村の南に位置する白浜海水浴場からちょっと岩場を歩いて、貝瀬灯台の正面にでました。全体風景、白浜海水浴場と貝瀬灯台

#302 長崎県・魚固島灯台(2004年11月20日)

鷹島の南西端、船唐津の漁港から海岸沿いの未舗装道路を走ると、魚固島(おごのしま)が見えてきました。魚固島の北部に立つ魚固島灯台は先端だけが見えています。魚固島の全景(灯台は右の端っこに立っています)

#303 長崎県・於手石鼻灯台(2004年11月20日)

於手石鼻は殿之浦漁港の西岸の岬の名称のようです。於手石鼻灯台はその於手石鼻の先端に立っていました。この写真は、殿浦から今福へ向う鷹島汽船(フェリー)の船上から撮影したものです。

於手石鼻の先端に立つ於手石鼻灯台、漁船とのツーショット!

#304 長崎県・伊万里笠瀬灯標(2004年11月20日)

松浦市の飛鳥島の西方に位置するカサ瀬の立てられている伊万里笠瀬灯標です。この写真も殿浦から今福へ向う鷹島汽船(フェリー)の船上から撮影したものです。

カサ瀬の全景

#305 長崎県・二目照射灯(2004年11月21日)

平戸市街の北に位置する中の原住宅の横を抜けた海岸線に立っています。急坂の岩場が海岸線に落ち込んでいるので、撮影場所の選択が難しい。

対岸の牛ヶ首から撮影、銘板

#306 長崎県・広瀬灯台(2004年11月21日)

平戸瀬戸の北口に位置する広瀬には、広瀬灯台と広瀬導流堤灯台が立っています。平戸瀬戸は海上交通の難所と言われ、衝突や乗揚等の海難が多発しています。写真撮影する時も潮が波打って流れていました。

広瀬の全景、広瀬の全景2(角度を変えて)

#308 長崎県・平戸港灯台(2004年11月21日)

平戸港の南側口に立てられている平戸港灯台です。平戸文化センターの横に位置しており、対岸には常燈の鼻があります。銘板

#309 長崎県・小田助瀬灯標(2004年11月21日)

平戸大橋のちょっと北側の平戸瀬戸に立つ小田助瀬灯標です。平戸大橋下の平戸大橋公園から撮影しました。小田助瀬灯標は大田助瀬灯標とセット?で立てられたはずですが、大田助瀬灯標はすでに廃止/撤去されたようです。角度を変えて撮影

#310 長崎県・平戸牛ヶ首灯台(2004年11月21日)

これは珍しい!、立て替え中の「平戸牛ヶ首灯台」です。左側の小さいほうが現灯台、右側の大きなほう(ビニールカバーが掛かったまま)が新灯台です。新銘板では、初点は平成16年(2004年)11月と記されています。点燈式ってやるのかな?。プチホテルたびらんど(旧名:国民宿舎たびら荘)の北側の砂浜から海岸沿いに岩場を歩いて撮影しました。全体風景、銘板、平戸牛ヶ首灯台初点(H11.11.26)のニュースが届きました。海上保安庁で初めてのアルミニウム製灯台だそうです。

#312 長崎県・青砂埼灯台(2004年11月21日)

青砂崎の海岸線には、堤防沿いの道路があるので、青砂崎の海岸線に出れば灯台を見つけることは簡単です。私は肥首バス停の近くから外目方面へ入り、外目区公民館横を通って、海岸線まで下りました。銘板

#314 長崎県・関掛瀬北方灯標(2004年11月28日)

五島列島の中通島と若松島の間の若松瀬戸の南側中央に位置する関掛瀬に立っています。また、若松瀬戸の北側には若松大橋が架かっています。この写真は朝日に輝く美しい島々の間をゆっくりと進む野母商船のフェリー・太古から撮影したものです。野母商船のフェリー・太古は深夜の0:01に博多港を出港し、9時に福江港に入港します。11月末になると夜が明けるのは、若松港を出港する7時過ぎで、その頃から写真が撮影できるようになります。同じ船が折り返して10:40に福江港を出港しますが、若松港以北の写真は復路に撮影したものです。

夜明けの関掛瀬北方灯標(往路に撮影)

#315 長崎県・掛り先鼻灯台/掛り先鼻ヒシオガタ瀬照射灯(2004年11月28日)

五島列島・奈留島の中心港・奈留島港の入口西側の篝火(かかりび)崎の先端に立っています。掛り関鼻(かかりさきはな)灯台と篝火(かかりび)崎は名前は似ているけど、関係はわかりません。陸路からのアプローチは、ほとんど無理なようです。この写真は奈留島港を出港したばかりのフェリー・太古から撮影したものです。。

左奥に見えるのは黒瀬鼻灯台です

#317 長崎県・赤ハエ鼻灯台(2004年11月28日)

五島列島・福江港の北東に位置する多々良島の北東端に立っています。この島に渡してくれるのは、釣り客相手の瀬渡船くらいでしょうか。この写真も野母商船のフェリー・太古から撮影しましたが、往路(博多⇒福江)のほうが、フェリー・太古は多々良島に近いルートを通るようです。。

全体風景

#319 長崎県・糸串鼻灯台(2004年11月28日)

フェリー・太古からは、五島・福江島最北端の灯台・糸串鼻灯台を遠望することができました。前回の福江島一周の時には、陸路からのアプローチは困難だろうと考えて、撮影をあきらめた灯台です。ラッキーでした。

#320 長崎県・串島灯台(2004年11月28日)

五島・中通島の西側に位置する串島の西北端・水足ノ鼻に立っています。夜明け直前の串島灯台の灯りは、フェリー・太古の船上からもはっきりと視認できました。。

全体風景

#321 長崎県・五島棹埼灯台(2004年11月28日)

五島・中通島最南端の灯台・五島棹埼灯台です。島影に小さく見えていました。。

五島棹埼灯台(右側)と五島長ナ瀬灯標(左側)

#322 長崎県・五島乙ナ瀬灯標(2004年11月28日)

五島・中通島最南端の岩陰に小さく見えた五島乙ナ瀬灯標です。どうにか姿形が見えて撮影することができましたが、フェリー運航中は常にエンジンの振動により、甲板も小さく振動しているので、撮影も難しく感じます。

#325 長崎県・矢堅目埼灯台(2004年11月28日)

五島・中通島の奈摩湾の西岸に北へ伸びる矢堅崎の先端に立っています。

全体風景